Le démonstrateur de chaudière gaz Ch0C, mis en service à Villers-Saint-Paul, combine oxycombustion et capture du CO₂ pour réduire de plus de 90 % les émissions directes de vapeur-eau. Ce projet français peut ouvrir une nouvelle voie de décarbonation industrielle.

La part des chaudières industrielles dans les émissions de l’industrie est estimée à 23 % (ou 19 Mt CO₂/an pour la vapeur et l’eau chaude) selon les sources. Le projet Ch0C (Chaudière Zéro Carbone) ambitionne de casser ce plafond en proposant une chaudière à gaz de 3 MW, dotée d’un système de captage et liquéfaction du CO₂ en sortie. Le consortium, rassemblant 16 acteurs du monde industriel et énergétique, a bénéficié d’un soutien de l’ADEME et du programme France 2030.

Une technologie unique basée sur l’oxycombustion… puis la captation du CO2

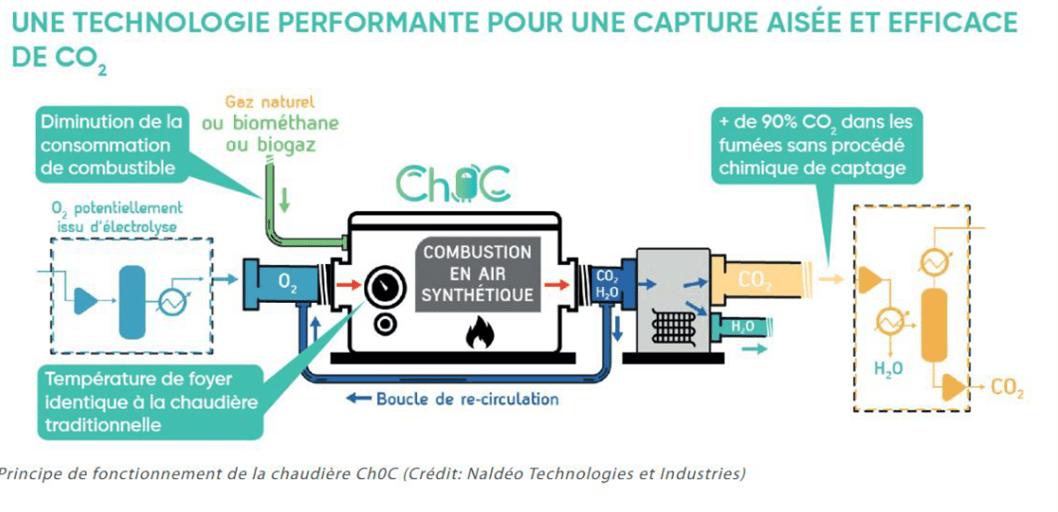

L’innovation clé réside dans l’emploi de l’oxycombustion : le comburant est de l’oxygène pur (ou enrichi), sans l’azote de l’air, ce qui permet de produire des fumées majoritairement composées de CO₂ et vapeur. En couplant à une boucle de recirculation partielle des gaz de combustion (notamment CO₂ réinjecté), la température de flamme est maîtrisée, la formation de NOₓ diminuée et la concentration du CO₂ dans les fumées renforcée. Ce procédé facilite le captage ultérieur.

L’innovation clé réside dans l’emploi de l’oxycombustion : le comburant est de l’oxygène pur (ou enrichi), sans l’azote de l’air, ce qui permet de produire des fumées majoritairement composées de CO₂ et vapeur. En couplant à une boucle de recirculation partielle des gaz de combustion (notamment CO₂ réinjecté), la température de flamme est maîtrisée, la formation de NOₓ diminuée et la concentration du CO₂ dans les fumées renforcée. Ce procédé facilite le captage ultérieur.

Après combustion, la vapeur d’eau est condensée, puis le CO₂ est séparé, comprimé, liquéfié et conditionné. Le CO₂ ainsi capté peut être valorisé industriellement (agroalimentaire, chimie…) ou séquestré. Le consortium vise à éviter jusqu’à 90 % des émissions directes (Scope 1) dans les conditions optimales d’exploitation.

Une architecture technique efficace et des performances supérieures attendues

La chaudière, conçue par Babcock Wanson, est équipée d’un brûleur Pillard OXYFLAM® (fourni par Fives) spécifiquement adapté à l’oxycombustion. La sécurité, l’étanchéité des circuits de fumée et la récupération de chaleur sont des points essentiels pour limiter les pertes thermiques.

La boucle de recirculation, réinjectant jusqu’aux deux tiers des produits de combustion, sert à modérer la température et offrir un comburant synthétique (mélange O₂ + CO₂ + H₂O). Cette dilution contrôlée limite la formation de NOₓ et améliore la condensation de l’eau. La réduction de l’azote dans le flux de fumée diminue le débit massique à traiter, donc les pertes calorifiques par fumées.

Sur le démonstrateur, la réduction cible est de plus de 90 % des émissions directes de CO₂. L’installation est en cours de phase d’essais pour valider les résultats techniques en conditions réelles et optimiser les paramètres (flux O₂, recirculation, efficacité thermique).

Des enjeux industriels indéniables pour la décarbonation

Selon les projections du consortium, la Ch0C pourrait atteindre des coûts d’exploitation (hors taxes) jusqu’à 40 % inférieurs à ceux d’une chaudière électrique équivalente, et comparables à une chaudière biomasse, en tenant compte de la valorisation du CO₂. Le remplacement de 1 000 chaudières par des unités Ch0C pourrait éviter jusqu’à 4 millions de tonnes de CO₂ par an en France selon les hypothèses retenues (7000 h/an, puissance 3 MW). Le marché adressable pour des puissances de 1 à 20 MW est estimé à 2 000 chaudières.

Selon les projections du consortium, la Ch0C pourrait atteindre des coûts d’exploitation (hors taxes) jusqu’à 40 % inférieurs à ceux d’une chaudière électrique équivalente, et comparables à une chaudière biomasse, en tenant compte de la valorisation du CO₂. Le remplacement de 1 000 chaudières par des unités Ch0C pourrait éviter jusqu’à 4 millions de tonnes de CO₂ par an en France selon les hypothèses retenues (7000 h/an, puissance 3 MW). Le marché adressable pour des puissances de 1 à 20 MW est estimé à 2 000 chaudières.

L’un des atouts majeurs est la compatibilité du procédé avec le biométhane : si le combustible injecté est en partie biogénique, le bilan carbone devient favorable (voire négatif) car le CO₂ capté est d’origine biologique.

Le calendrier prévoit une commercialisation dès 2025, si les essais du démonstrateur sont probants. Le succès dépendra de la maîtrise opérationnelle (rendement, robustesse, maintenance) et de l’infrastructure de valorisation ou de transport du CO₂ capté. Ce projet Ch0C constitue une tentative ambitieuse de faire émerger une filière française de chaudières bas carbone pour l’industrie. Pour les ingénieurs de process et les responsables techniques, c’est une piste concrète de décarbonation qui mérite d’être suivie — mais qui devra prouver sur le terrain ses capacités à délivrer fiabilité, efficacité et rentabilité.

Partagez sur les réseaux

- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook

- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn

- Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail

- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer

Décarbonation de l'industrie

Vapeur: production; réglementation; équipements pour

... ou découvrez l'ensemble de nos dossiers thématiques

Articles similaires dans la même catégorie

Pas de commentaires!

Soyez le premier à commenter

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent commenter. Connectez vous !